十渡寻找岩花的艰难历程

有一种传说中的植物,生长于岩缝之间,当地百姓说,这个花儿叫“岩花”,植物学家说,这是北京特有物种。然而,传说中的槭叶铁线莲,究竟藏于何处呢?

从植物学资料上来看,仅仅分布于北京郊区、其他省份均不产的植物共有三种:北京水毛茛、百花山葡萄、槭叶铁线莲。这三种之中,北京水毛茛产于溪流之内,对环境要求较为严格,难以引种栽培,百花山葡萄的花小而不显眼,作为“花卉”难以登堂,于是生于山区岩壁、花朵洁白雅致的槭叶铁线莲就成为了聚焦的对象。

槭叶铁线莲这种北京特有的植物究竟芳容如何,却足够勾起好奇之心。搜寻一番才发现,无论是网络还是彩色图鉴,竟然没有一张槭叶铁线莲的清晰玉照,于是去京郊寻找这种传说中的植物并拍摄照片,似乎成了最令人期待的野外行程。

随着槭叶铁线莲进入我们视野的还有中国科学院植物研究所的谢磊博士,他的研究方向就是铁线莲属的植物,于是在京郊搜寻北京特有物种槭叶铁线莲之旅中,谢磊博士担当起了科学顾问与野外向导的双重身份。

百年前的迷阵

“槭叶铁线莲是1897年由俄国植物分类学家马克西莫维奇发表的物种,”核对着标本和文献资料,谢磊博士向我们简单讲述着槭叶铁线莲的相关情况,“所凭借的标本,是1879年布莱茨克尼德(E.Bretschneider)博士在北京采集的。”

发表新的物种,要求在国际认可的科学期刊上遵从一定的格式发表论文,论文中使用拉丁文描述这一新物种的特征,并且指明所凭借的标本——模式标本。从事药学研究的布莱茨克尼德作为俄国驻北京代表团的医生,在北京居住工作了近20年,并利用业余时间进行植物标本采集;槭叶铁线莲是他采集的诸多标本之一,此后马克西莫维奇经过考证、核实,指定其中一份标本为模式,发表了新的物种。这份模式标本的采集记录上写明:1879年7月采自北京百花山附近。

于是,百花山,搜寻槭叶铁线莲的第一站!

6月末,北京第三高峰百花山,穿越山林的路上,我们发现了铁线莲属的另外两个种类——分布于我国东北、华北的大瓣铁线莲和半钟铁线莲,它们的出现是个前奏,让人感觉槭叶铁线莲就藏在不远处的某个地方。而谢磊博士却皱着眉头,远望着沟壑对面的山林,说出了所担心的事情:“和刚刚见到的两种不同,槭叶铁线莲是比较特殊的种类,据文献记载应该生于岩壁上,而周围都是阔叶林,并不是适宜槭叶铁线莲生长的环境。”

穿过林地,来到位于山顶的亚高山草甸上,雪白的银莲花、嫣红的胭脂花和金黄的委陵菜把四周装点成一片花海。站在高处向四周眺望,并没有什么地方有典型的岩壁适宜槭叶铁线莲生长分布;寻花未果,我们决定改变战略,从寻花变成寻找岩壁,找到了槭叶铁线莲的定居地点,离花自然也不远了吧。

回城后,我们请教了熟悉百花山一带地形的专家,所得的结论是,百花山一带并没有我们所期望的岩壁地形。难道是一百多年前的俄国人记载有错?或者在这些年之间百花山的地形发生了很大变化?此后谢磊博士又独自跑了百花山的几条路线,却都是空手而归,槭叶铁线莲,似乎变成了早已过世的俄国标本采集家留给我们的谜团。

有种植物叫“岩花”

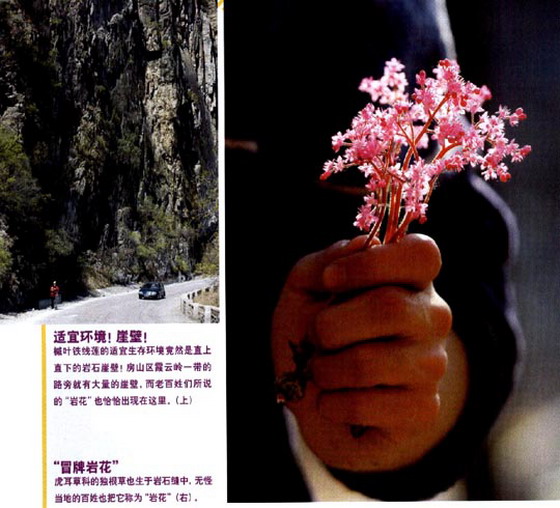

寻找槭叶铁线莲的事情被搁置下来,秋冬交替,和风再起,直到新的一年早春,网络上一个户外爱好者的日记,让槭叶铁线莲的搜寻有了转机——一群户外徒步的爱好者穿越京南房山区,在途经拒马河一带时,远远望见几十米高的山崖上有点点绿叶和白花,当地老乡说,山上的东西叫“岩花”,每年春天,山还没怎么绿的时候,“岩花”就开花了。这段经历只是偶然被我们看到,尽管没有照片可以参照,但一听到“岩花”二字,立即就能让人想到槭叶铁线莲,生在岩壁,开花洁白,难道早在4月份它们就已经开花了么?

传说中的花似乎施展了乾坤大挪移,一下子拉近了和我们的距离。再次联系谢磊博士,也得到了关于槭叶铁线莲生长地点的新解释:“早期的标本采集者,尤其是国外的采集者,所记录的地点一般范围都比较广,很多老文献中所指的百花山地区,实际上指的是房山一带。在京郊西南,应该有适宜槭叶铁线莲生长的岩壁环境。”于是乎,兵发房山去矣!

在七渡,拒马河的一侧是直上直下的岩壁,另一侧是人们修筑的道路、房屋和开垦的田地,我们询问过往的当地人,知不知“岩花”在哪里,而路人却只是大摇其头;困惑着,我们连续请教了十几个人,最后是一位放羊的老人给了我们答案:“岩花啊,在北边才有呢,你们往霞云岭那边去找去,那边岁数大的人都知道。”

霞云岭也位于房山区,地处百花山和拒马河之间,我们到达霞云岭村的时候已将近中午,于是决定先去觅食,再打听关于“岩花”的情况。找了家小馆子,一人一碗面条,我们一边心不在焉地吃,一边远望周围的环境,国道公路盘山而踞,路边就是陡峭的岩壁,为了绿化而栽种的爬山虎把岩壁点缀上了些许绿色,在这种环境里,有没有可能生长着槭叶铁线莲呢?正想着,一个40多岁的黑黝汉子也进了小饭馆,上前攀谈一番得知,这位大叔是饭馆老板的朋友,本地人,听说我们要找“岩花”,竟然自告奋勇地要给我们带路:“就前面出村子不远就有,老人们有时候说岩花岩花的,年轻一点的是不知道了,每年这时候都开,开在石头缝里头。”

草草饭毕,跟随着大叔来到村头,我们正打算四处寻觅槭叶铁线莲的踪影,大叔已经指着石缝招呼:“看,就是这个花!”我们的精神立即紧张起来,传说中的“岩花”——槭叶铁线莲终于出现了?凑过去仔细看,这,这个,这个“岩花”为什么是粉红色的呢?花很小,没有叶子,茎有些肉质,虽然也是生长在岩石缝里,但和槭叶铁线莲相差得有些远了吧!谢磊博士说,这是虎耳草科植物,叫做独根草,看来当地把生长在石缝里的植物统统叫做“岩花”——粉红色的“岩花”出现了,而白色的“岩花”在哪儿呢?真想用油漆把这个让人空喜一场的独根草刷白了冒充一下!

四百公里山路搜寻

传说就是传说,想要找到还真有些难度,况且北京山区的4月苍茫荒芜,槭叶铁线莲难道真的这么着急开花么?谢磊博士再度回到标本馆里发愤图强了一番,核对了从前中国植物学家采到过槭叶铁线莲的标本,发现采集时间都集中在4月。“估计咱们被俄国人给骗了,模式标本的采集时间可能有问题,也许7月是错误记录!”再次出发时,谢磊博士建议,从霞云岭一带翻越山区,到人类活动影响较小的地方去找一找。

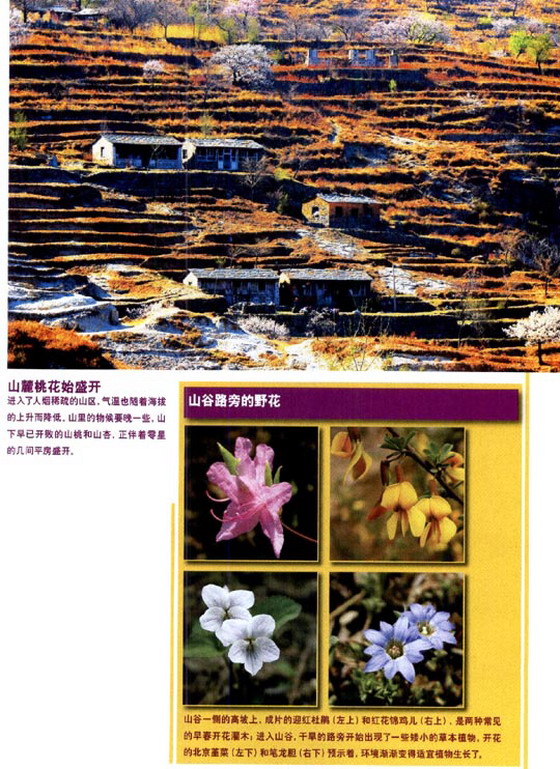

远离了车马行人的喧嚣,我们沿着土路向王老堡进发,黄土茫茫的山区里,只有星星点点的草本植物刚刚吐芽,其余的,只有原始的宁静与荒凉。我们翻过两道山梁,路过了土坯房子和山中晚开的杏花,望着前面山坡上绽放成片的迎红杜鹃,开始感到了野外跋涉的疲惫。

“前面的那片杜鹃很特殊,”在大家坐下休息的时候,谢磊博士分析起周围的环境,“咱们一路走下来,虽然有时候也有岩壁,但是见到的植物比较少,估计是水分不足造成的;而那边的路穿过山谷,谷口坡上杜鹃成片生长,说明前面的环境比较适宜植物生存,如果槭叶铁线莲能分布在这边,前面的山谷环境应该是最理想的。”已经为了这种植物跑了总计几百公里的山路,我们没理由不继续搜寻下去,于是顶着烈日强打起精神,一行人向着前面的山谷进发。

两侧的山壁渐渐高耸起来,我们沿着土路进了山谷,背阴的地方充满了凉意,土壤变得潮湿,一些小草在路边欢乐地开着花,全不在乎我们这群不速之客。谢磊博士走在最前面,目光犀利地盯着路旁,我们跟在后面走着,忽然谢磊博士停下了脚步,转过身来,嘴角露出一丝笑,和我们的兴奋成反比的,他用平静的语气说:“找着了。”

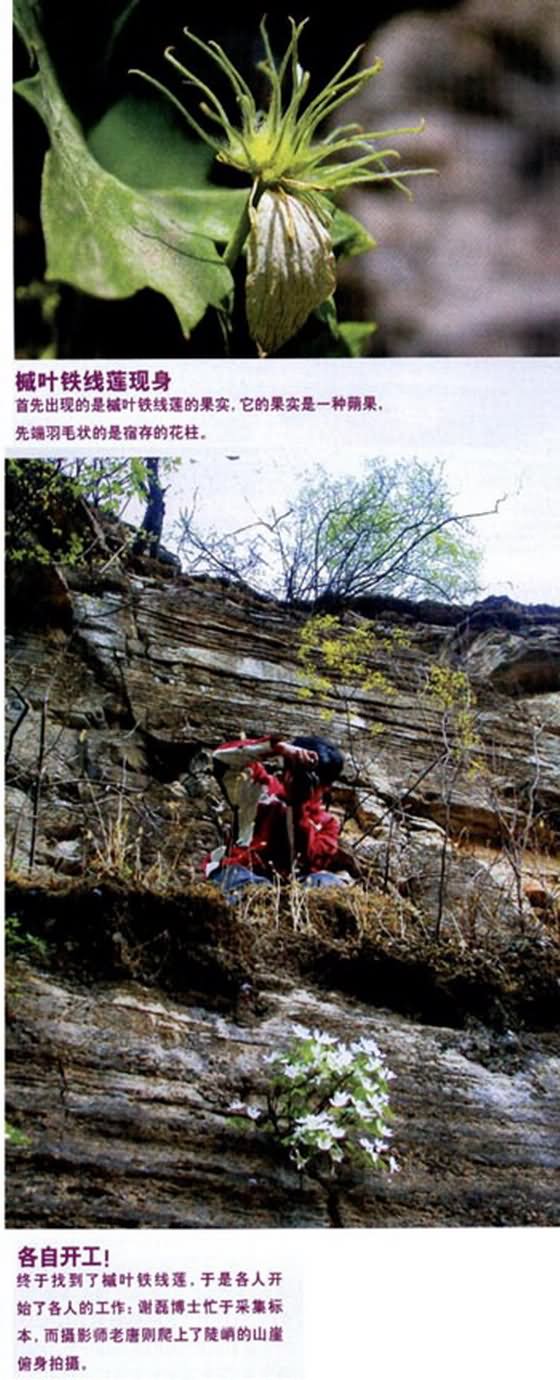

路边的山崖上,一株不起眼的绿色植物,茎有些木质化,枝头不见传说中的白色花朵,而是顶着毛茸茸的一团果实。“这就是槭叶铁线莲,不过已经结果实了。”有一株,就该有很多株;有果实,花就不远了!我们振奋起来,毕竟为了寻找传说中的槭叶铁线莲,已经三进山区,当初刘皇叔三顾茅庐也不过如此,槭叶铁线莲总该现身了吧!

在太阳即将西沉的时候,我们终于在路的另一侧发现了大面积的槭叶铁线莲——传说中的北京特有植物,从竖直的岩缝里钻出,洁白的花朵向着天空,像是早已等候在这里,期待着和我们相遇。于是欢呼,于是拍照,谢磊博士自然忙于采集标本回去研究,而对于我们,搜寻是一种仪式,奥运花卉“选秀”结果也罢,“岩花”究竟指的是什么植物也罢,在相遇槭叶铁线莲那一刻都变得不再重要——新的仪式又在酝酿之中了,新的目标,新的行程,为了传说中的一种花朵、一群虫子或者一只鸟,我们,找,并快乐着。

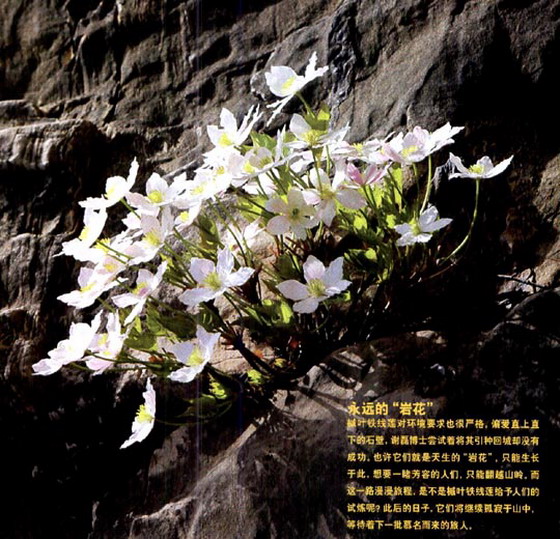

永远的“岩花”

槭叶铁线莲对环境要求也很严格,偏爱直上直下的石壁,谢磊博士尝试着将其引种回城却没有成功。也许它们就是天生的“岩花”,只能生长于此,想要一睹芳容的人们,只能翻越山岭。而这一路漫漫旅程,是不是槭叶铁线莲给予人们的试炼呢?此后的日子,它们将继续孤寂于山中,等待着下一批慕名而来的旅人。

标注:本文中所说的岩花,在十渡其实有很多的,当地人管他叫崖花,土音“nie 花”,nie读二声,是山崖的意思。